– Road trip NYC → MAINE –

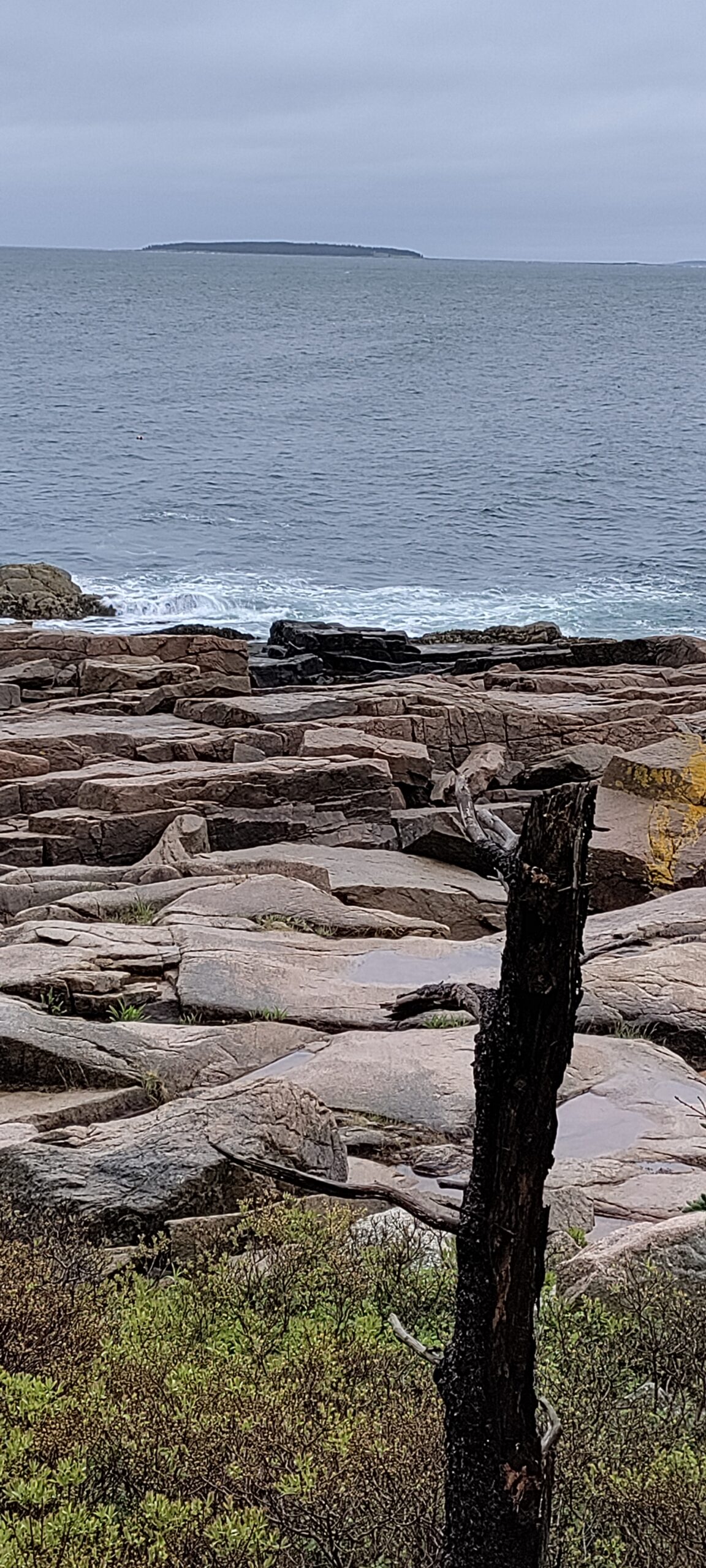

Résumé en images de quelques journées passées dans ce très bel état du Maine, paradis des amateurs de homard et de panoramas maritimes époustouflants.

En bonus, quelques bonnes adresses de bars, restaurants et B&B !

Day 1: New York City to Portland, Maine

- Départ de NYC en début d’après-midi

- Très longue route (+ de 6 heures…) et arrivée à PORTLAND en début de soirée

- Diner au DUCK FAT, où la qualité est au rendez-vous !

Déambulation sur les quais de PORTLAND, calmes côté mer mais très agités côté bars (fin de semaine oblige…)

Day 2: Exploring Portland and Coastal Maine

Matinée

- Découverte de PORTLAND et de ses vieux quartiers résidentiels

- Farmers market

- Exploration de Old Port district/Congress street et portes ouvertes au port !

Déjeuner dans un très bon diner, BECKY’S

Après-midi

- Portland Head Light and Fort Williams Park

- Route panoramique vers ROCKLAND

- Arrivée à CAMDEN

Soirée

- Petite visite de CAMDEN et de son port de plaisance

- Excellente soirée au BLUEBARREN DISTILLERY AND RESTAURANT : cocktails fabuleux, plats délicieux et vue sur le port !

- Nuit cocooning au BLACKBERRY INN

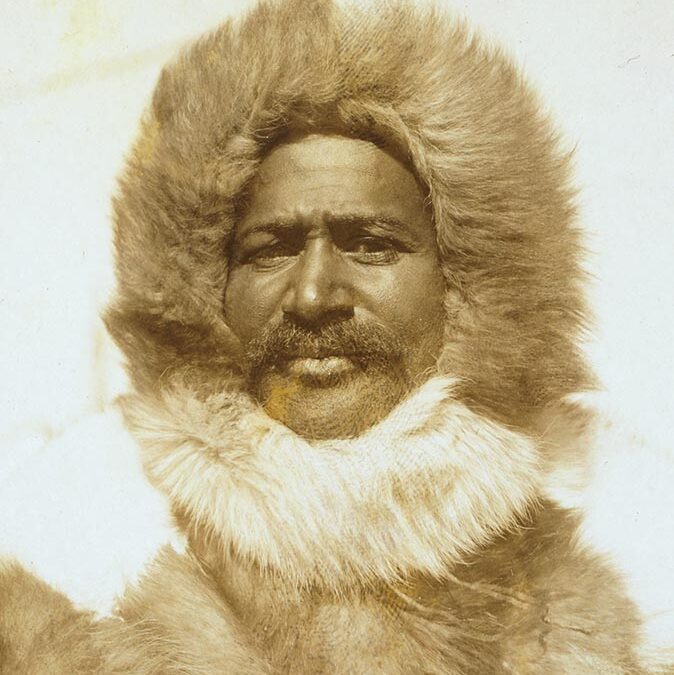

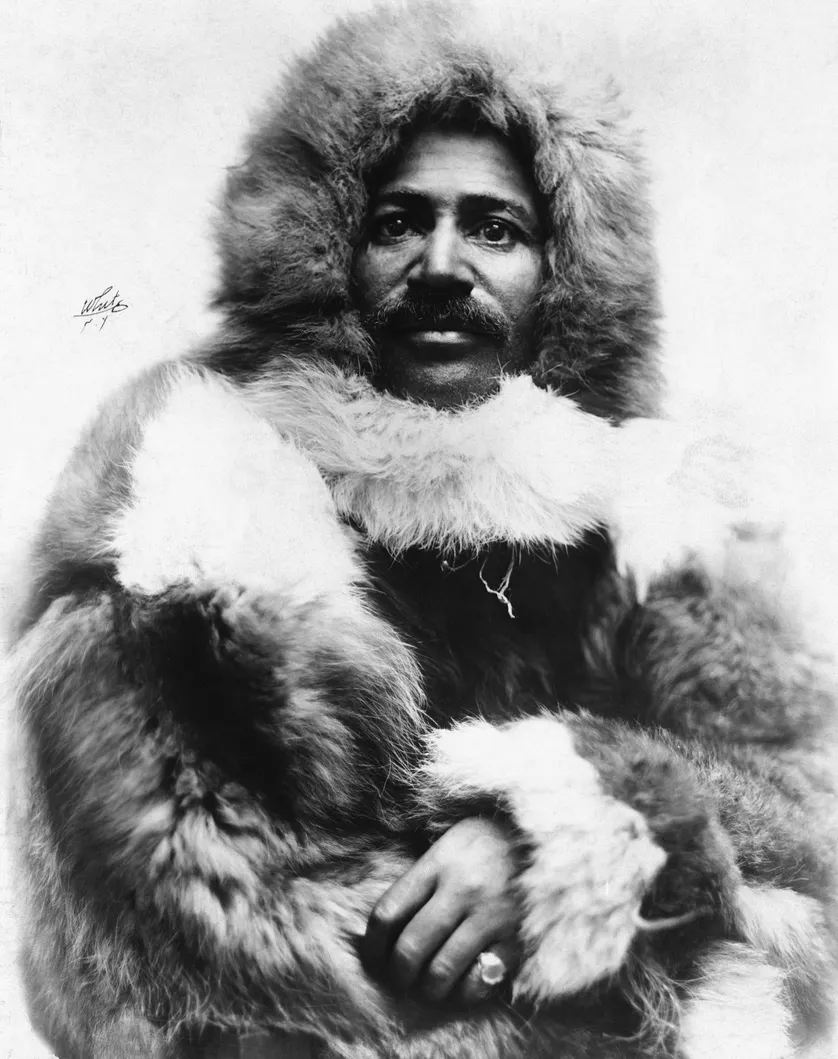

Day 3: Exploring Acadia National Park

Matinée

- Direction l‘ACADIA NATIONAL PARK !

![IMG_20230604_172439[1]](http://planetevero.fr/wp-content/uploads/2023/06/IMG_20230604_1724391-scaled.jpg)

Fin d’après-midi

- Cap sur BAR HARBOR

- Petit verre à THE BARNACLE

- Nuit dans un très bel B&B, le MOSELEY COTTAGE INN

Day 4: Bar harbor to Boston, Massachusetts

Matinée

- promenade dans BAR HARBOR

Fin de matinée : départ pour BOSTON

- KENNEKBUNKPORT

- OGUNQUIT

- CAPE PORPOISE

Fin d’après-midi

- au revoir le MAINE et bonjour le MASSACHUSSETS ! Nous arrivons en toute fin d’après-midi à BOSTON

- Promenade nocturne

- Petit verre et nachos au THE 21st AMENDENT

- Tapas au BARCELONA

- Nuit AirBnB

Day 5: Boston, Massachusetts to New York City

Matinée

Après-midi

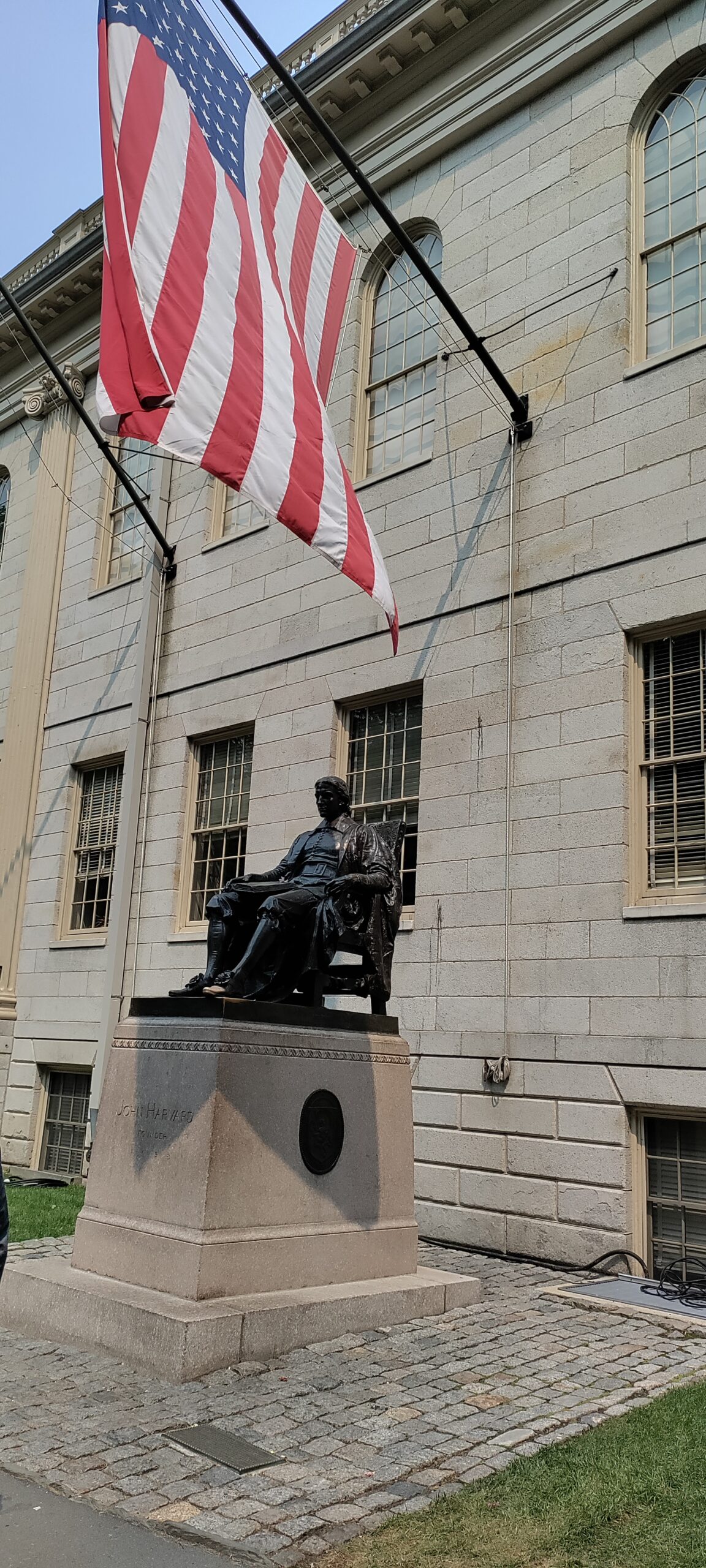

- arrêt à CAMBRIDGE afin de visiter la célèbre université d’HARVARD

- Puis route retour vers NEW-YORK