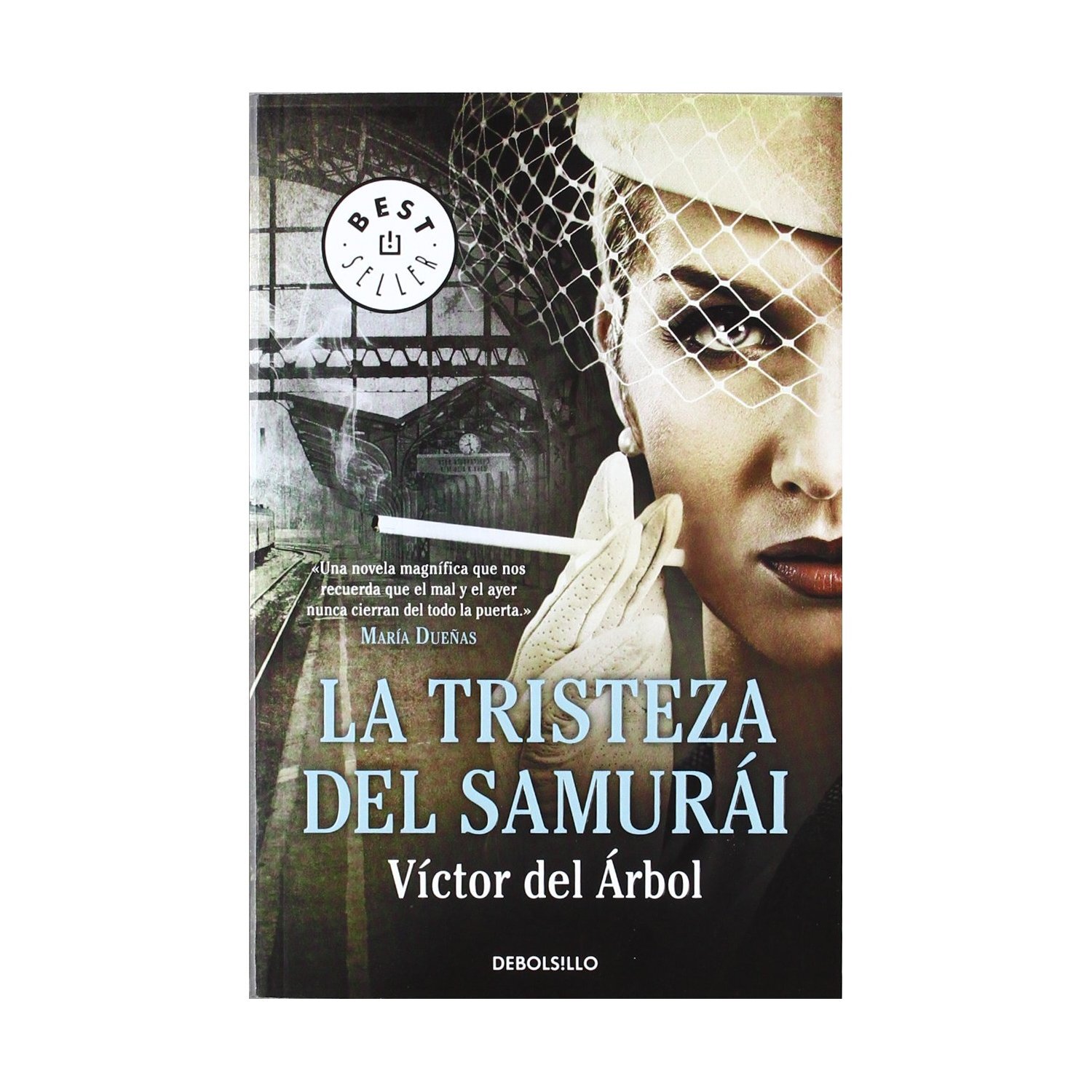

– La tristesse du Samouraï –

Roman noir où se mêlent histoires familiales et Histoire de l’Espagne, La tristesse du Samouraï est un livre puissant, dans lequel les souffrances s’entrecroisent et se superposent.

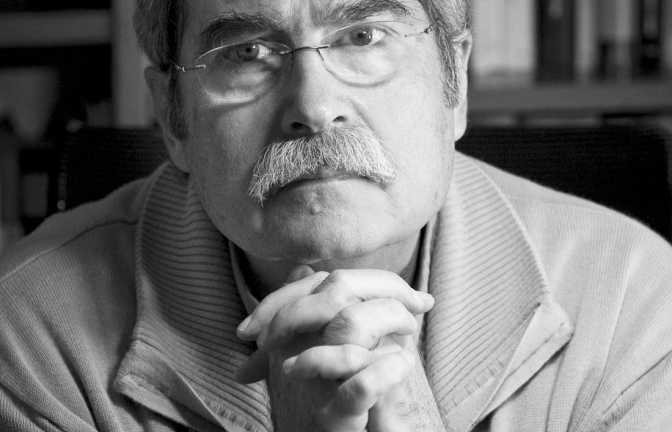

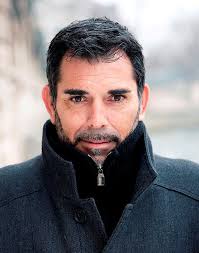

Victor del Arbol

Victor del Arbol, après des études d’histoire à Barcelone, a officié dans les rangs de la police catalane avant de se lancer en 2006 dans une carrière d’écrivain.

La consécration internationale lui vient en 2011 avec la parution de La tristesse du Samouraï, best-seller traduit en 12 langues et couronné de nombreux prix littéraires.

La trame

Deux femmes…

Isabel, 1941, femme infidèle d’un époux sadique, s’apprête à le quitter avec leur plus jeune fils. Sur le quai de la gare, des hommes l’arrêtent dans sa fuite, le jeune garçon fait le choix de retourner auprès de son père, appâté par la promesse d’un samouraï. On ne reverra plus Isabel.

Maria, 1981, est ravagée par une tumeur au cerveau. Avocate brillante, elle est parvenue à faire condamner un policier véreux, coupable d’exactions sur un indic. Or la fille du condamné a été enlevée…

Quel lien existe-t-il entre ces deux femmes ?

Le livre, par d’habiles allers-retours, nous retrace les 40 ans qui séparent ces deux histoires. Peu à peu le puzzle prend forme et nous dévoile trois générations de victimes et de bourreaux, au travers de l’Histoire de l’Espagne, des heures noires de la période Franco, la Seconde Guerre mondiale, jusqu’à la tentative de putsch du 23 février 1981.

Alors ?

Le pouvoir, la vengeance et la haine étaient plus forts que tout, et les hommes étaient capables de tuer ceux qu’ils aimaient et d’embrasser ceux qu’ils haïssaient, si cela pouvait les aider à réaliser leurs ambitions

Comme le laisse à penser cet extrait, La tristesse du samouraï est un roman noir, très noir qui nous entraîne au cœur d’une société espagnole hantée par son passé le plus sombre.

Roman de vengeance à assouvir et de destins à assumer. Toutes les fautes doivent être expiées, quel qu’en soit le prix et, inéluctablement, les enfants sont responsables des fautes commises par leurs parents.

La tristesse du samouraï est un livre triste, certes, mais d’une tristesse majestueuse, fière et belle. Il est traversé d’une violence réelle, des actes mais aussi des sentiments.

Le parallélisme avec le code d’honneur des samouraïs, vengeance, sens du sacrifice, courage, allégeance, ajoute à la noblesse et à la force du livre.

Petit bémol : âmes sensibles s’abstenir !