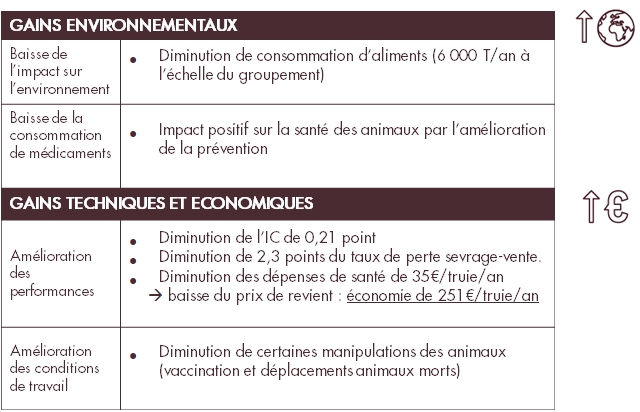

– La maltraitance animale –

Les scandales de maltraitance animale se multiplient, portés par les actions de L214 ou par diverses vidéos relayées sur les réseaux sociaux. Un sondage de la Fondation Brigitte Bardot, publié par Le Monde mercredi 19 août 2020 (*), plus des deux tiers des personnes interrogées souhaitent une meilleure prise en compte du bien-être animal.

Une écrasante majorité se prononce pour :

- un accès extérieur obligatoire pour tous les animaux d’élevage d’ici à dix ans

- l’étourdissement des bêtes destinées à l’abattage

- l’organisation d’une transition vers des cirques sans animaux sauvages

- l’interdiction

- de la chasse à courre (même si le taux de personnes favorables, autour de 20%, reste stable depuis 15 ans)

- de la vente des animaux de compagnie

- de l’élevage des animaux pour leur fourrure

- de l’expérimentation animale dans un délai de dix ans.

(*) sondage IFOP réalisé entre le 7 et le 9 août sur un échantillon de 1009 personnes représentatif de la population française).

La cruauté envers les animaux en 4 chiffres (SPA)

9500 actes de cruauté (*)

9504, pour être précis. Il s’agit d’un chiffre fourni par la Gendarmerie Nationale et correspond au nombre d’infractions liées à des actes de cruauté et des mauvais traitements envers les animaux enregistrés en 2018. Ce sont principalement des atteintes infligées à des animaux domestiques. Cela dit, tout laisse à penser qu’il ne s’agit que d’une petite proportion des actes qui ont réellement lieu sur les animaux domestiques et une infime proportion de ceux dont sont victimes les animaux d’élevage, sauvages etc.

(*) les actes de cruauté peuvent être des sévices graves, des privations de nourriture, d’abreuvement ou de soins, le maintien dans un habitat ou un environnement pouvant être cause de souffrance etc.

À elle seule, la Société protectrice des animaux (SPA) a mené plus de 14 500 enquêtes en 2019, 30% de plus qu’en 2018. A nouveau, ce chiffre ne correspond qu’à la partie émergée de l’iceberg, la majorité des cas de maltraitance (chien battu, chats noyés etc.) n’étant pas signalés à la SPA.

Lorsque la SPA est alertée par téléphone, par mail ou par courrier de sévices perpétrés sur un animal, c’est l’un des 700 délégués enquêteurs bénévoles de la société qui intervient pour tenter d’entrer en contact avec le propriétaire. L’association se porte partie civile quand les affaires arrivent devant les tribunaux.

Un quart des animaux abandonnés pendant l’été

En 2019, sur les 46 000 animaux qui ont été abandonnés en 2019, 25% l’ont été au cours des grandes vacances.

Deux ans de prison et 30 000 euros d’amende

Une personne coupable de sévices graves et actes de cruauté envers des animaux est passible de deux ans de prison et 30 000 euros d’amende. En cas d’abandon, la personne coupable peut elle aussi être condamnée à une peine allant jusqu’à deux ans de prison et de 30 000 euros d’amende. En cas de mauvais traitements, la sanction encourue est de 750 euros d’amende. Enfin, en cas d’atteinte involontaire à l’intégralité ou à la vie d’un animal, la personne reconnue coupable risque 450 euros d’amende, 1500 euros en cas d’atteinte volontaire et 3000 euros en cas de récidive.

Exemples de pratiques cruelles « admises »

La chasse à courre

La vénerie, plus communément appelée «chasse à courre» est un mode de chasse qui consiste à poursuivre un animal sauvage (traditionnellement le cerf, le sanglier, le chevreuil, le renard, le lièvre ou le lapin) avec une meute de chiens courants. L’animal, harcelé et mordu par les chiens et épuisé, est ensuite abattu traditionnellement à la dague ou à l’épieu, mais de plus en plus couramment au fusil.

Les animaux chassés souffrent pendant toute la durée de la chasse à courre : outre la grave souffrance physique, l’état de fatigue absolue et douloureuse (quasi paralysie lactique), ils endurent également un stress physiologique et psychologique, l’animal comprenant le sort qui lui est réservé et sentant qu’il n’a pas les moyens d’y échapper, son corps n’en pouvant plus.

Parmi les «rites» de la chasse à courre, l’hallali (lorsque la meute rattrape l’animal chassé) ou la curée (où l’on joue avec la peau de l’animal recouvrant les viscères pour dominer la meute des chiens) sont des scènes particulièrement violentes.

Les animaux «partenaires» des chasseurs vivent aussi dans des conditions qui peuvent porter atteinte à leur bien-être. Les chiens de chasse à courre sont enfermés dans des chenils parfois exigus et forcés à une grande promiscuité. Il arrive également que des chiens se perdent ou meurent durant la chasse. Les chevaux peuvent avoir à galoper sur de longues distances et à être anormalement épuisés.

Suite à une commission d’enquête, le Royaume-Uni a aboli la chasse à courre en 2004.

La chasse à la glu

Pratiquée dans cinq départements du sud-est de la France (Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse et Var), cette méthode de chasse consiste à attraper des grives et des merles en les piégeant sur des gluaux, tiges enduites de colle. Les oiseaux ainsi capturés sont mis en cage et permettent ensuite aux chasseurs d’attirer d’autres oiseaux par leur chant.

Oiseau piégé sur un gluau

Mais cette méthode cause souvent un dommage irréparable aux oiseaux, les gluaux étant par nature susceptibles d’endommager leur plumage. Les oiseaux se débattent, et plus ils se débattent plus ils s’encollent le plumage. En outre, d’autres espèces que celles visées sont capturés, y compris des espèces protégées.

Saisi à de nombreuses reprises pour faire annuler les décrets gouvernementaux accordant des dérogations permettant cette chasse au motif de la tradition, le Conseil d’Etat avait fini par se tourner vers la Cour de justice de l’Union européenne, pour savoir si elle était conforme à la directive « oiseaux » de l’UE. La CJUE a rendu son verdict en mars 2021 : en dépit d’un nettoyage, les oiseaux capturés subissent un dommage irrémédiable, la réglementation dérogatoire française a donc due être annulée.

La capture à la tenderie (étranglement) des vanneaux ou des grives dans les Ardennes, d’alouettes des champs avec des pantes (filets horizontaux qui se referment sur l’animal) ou d’alouettes des champs à la matole (petite cage de fer tombante) dans le sud-ouest ou la tendelle qui consiste à écraser les oiseaux avec des pierres plates dans le Quercy sont autant de pratiques cruelles, non sélectives et encore autorisées aujourd’hui.

Tendelle

Matole

Car, deux mois après la décision du conseil d’état, d’autres méthodes de chasse «traditionnelles» ont de nouveau été autorisées en France. À ce jour, les textes revus préconiseraient ces «chasses traditionnelles» en «l’absence de solution alternative» et demandant «la quantité et la sélectivité» des captures de ces animaux, et que des «contrôles» soient effectués.

L’abattage rituel

SI la liberté d’exercer son culte et de procéder à un abattage rituel (sans étourdissement) est bien inscrite dans un règlement européen de 2009, cette pratique est néanmoins incompatible avec les exigences de bien-être animal. En Europe, l’abattage rituel est aujourd’hui interdit en Autriche, en Suisse, en Norvège, en Slovénie, en Islande, au Danemark et en Belgique. Mais pas en France.

Dans la loi alimentation de 2018, la question de l’abattage rituel n’a d’ailleurs même pas été évoquée.

Très vite, en effet, le procès en stigmatisation l’emporte. Les adeptes de ces pratiques craignent de «passer pour des sauvages d’un autre temps» comme le déplore Kamel Kabtane, le recteur de la grande mosquée de Lyon, et l’extrême-droite reprend le débat afin d’alimenter la culture anti-islam.

Pour ne pas se laisser entraîner dans des polémiques, la plupart des responsables politiques – et notamment au ministère de l’Agriculture – optent pour un silence prudent, l’ordre des vétérinaires fait de même.

Les alternatives existent et vont de l’interdiction pure et simple à l’étourdissement après la saignée, solution acceptée par une partie des musulmans et quelques représentants de la communauté juive. Une minorité, malheureusement. Les craintes économiques s’additionnent aux refus religieux, les marchés d’export préférant, selon les industriels, un abattage rituel traditionnel.

Enfin, certains prônent d’au moins mentionner sur le produit final la manière dont l’animal a été tué. Cet étiquetage a trois avantages :

- faire la transparence sur les produits issus de l’abattage rituel reversés dans le circuit traditionnel de distribution

- informer le consommateur sensible à la cause animale du mode de mise à mort utilisé et, par ricochet,

- réduire le nombre de bêtes tuées rituellement.

Mais cette option suscite des réticences, les producteurs craignant de ne plus pouvoir commercialiser dans le circuit traditionnel une partie des carcasses abattues rituellement. La crainte de la perte économique ne l’emporte-t-elle pas sur celle de la stigmatisation ?

Sous la pression de l’opinion publique, des associations animalistes, et de la volonté de dialogue de certains religieux juifs et musulmans, on peut espérer néanmoins que le statu quo cesse.

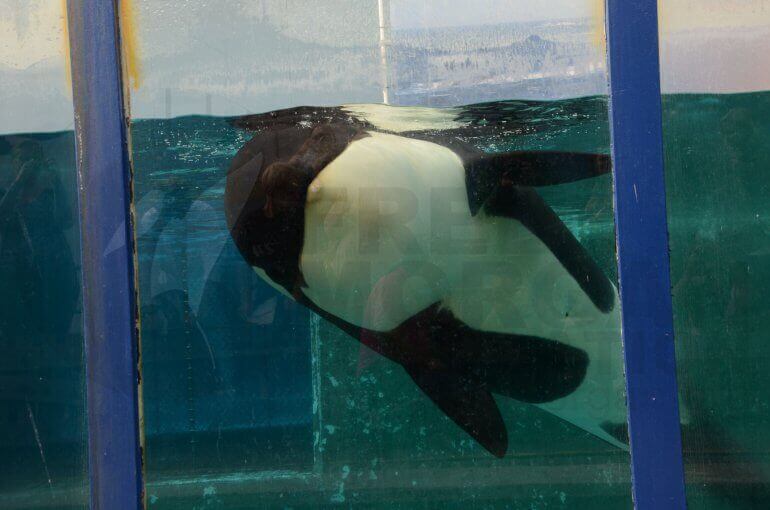

Les delphinariums

Un delphinarium n’est rien d’autre qu’un grand aquarium où s’ébattent orques et dauphins, parfois bélugas, pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Or, ces cétacés sont des animaux sauvages, habitués aux grands espaces maritimes. Il faut savoir que les dauphins en liberté parcourent 150 kilomètres par jour et plongent au fond de l’océan, où ils s’accouplent et sondent les sables à l’aide de leur sonar à la recherche de petites proies.

En captivité, ils sont condamnés à tourner en rond dans un espace bien ridicule par rapport au grand bleu et dans lequel ils ne peuvent pas se reproduire. Ils sont en outre affamés voire frappés, souvent seules façons de leur faire réussir leur «numéro».

Les spectateurs s’imaginent, et on leur laisse croire, que les dauphins sont heureux, rieurs, et qu’un lien d’amitié, voire d’amour, les lie à leur dresseur. C’est toute l’hypocrisie de ce genre de spectacle, par rapport à la corrida, par exemple, où le spectateur sait que le taureau va être supplicié. Dans le cas des delphinariums, on fait croire à du bonheur alors qu’il n’y a que maltraitance.

Les cirques

Les animaux ne veulent pas sauter à travers des cercles de feu ni tenir en équilibre sur des ballons. Pour parvenir à cela, les dresseur ont souvent recours à des méthodes cruelles. Les éléphants reçoivent des coups de bâtons munis de crochets sur des endroits où leur chair est à vif, les félins sont frappés tout comme les ours, maîtrisés avec des colliers très serrés….

Et c’est la violence qui entraîne la soumission de l’animal.

Les animaux de cirques sont souvent capturés à l’état sauvage et condamnés à vivre dans des cages exiguës dont ils ne sortent que pour être «dressés», c’est-à-dire battus, cravachés, électrocutés.

L’éléphant est seul alors que dans la nature il entretient une vie sociale riche.

Les félins qui sillonnent de larges étendues à l’état sauvage adoptent des comportements psychotiques, consistant à arpenter l’espace qui leur est alloué de manière répétitive.

Plus d’une vingtaine de pays européens ont déjà limité ou interdit la présentation d’animaux.

La tauromachie

Cruauté pour certains, tradition pour d’autres, la tauromachie divise l’opinion. En France, comme en Espagne, cet «art ancestral» est tout autant contesté. Exception du code pénal condamnant la souffrance animale, nombreux sont ceux qui voudraient l’abolir.

Car le «spectacle» n’est autre qu’une suite de tortures suivie de la mise à mort du taureau.

Le torero lui enfonce d’abord des picadors, piques destinées à sectionner ou cisailler les muscles releveurs de la tête du taureau. Outre la souffrance endurée, celui-ci perd alors tous ses repères, ce qui le rend d’autant plus vulnérable.

Viennent ensuite les banderillos, des bâtons d’environ 80 cm de long, terminés par un harpon de 4 cm de long, plantées dans la masse musculaire proéminente située à la base du cou du taureau.

Ils déclenchent des hémorragies internes accrues par les déplacements brusques et saccadés du taureau, stimulé par le jeu de cape du torero. Les nerfs sont eux aussi atteints, portant la douleur à son paroxysme.

La mise à mort commence par l’estocade, où l’épée est plongée au niveau du sommet de l’omoplate droite pour atteindre la cage thoracique. Après l’estocade, le coup de grâce est donné par un poignard à lame courte et large, planté entre la base du crâne et le début de la colonne vertébrale pour détruire le cervelet et le début de la moelle épinière.

Le temps imparti au torero ou matador («tueur» en espagnol) pour tuer le taureau est d’un quart d’heure. Si il ne réussit pas à l’achever dans ce délai, l’animal est conduit au toril où il est abattu. En trophées, le torero recevra les oreilles coupées, voire la queue du taureau massacré. No comment.

Les animaux de laboratoire

Chaque minute, cinq animaux meurent dans les laboratoires français.

Dans le monde, ce sont vingt-cinq animaux qui meurent chaque seconde !

L’expérimentation animale consiste à utiliser des animaux comme substitut ou « modèle », pour mieux comprendre la physiologie d’un organisme et ses réponses à divers facteurs (alimentation, environnement, agents pathogènes) ou substances (pour en tester, vérifier ou évaluer l’efficacité, l’innocuité ou la toxicité), et tout particulièrement pour tenter de prévoir ce qui se passe chez l’Homme.

Presque tous les produits que nous utilisons ont été testés sur les animaux. Produits ménagers, cosmétiques, produits chimiques, pesticides, appareils médicaux…

Pour cela, des animaux sont emprisonnés pendant des années dans des cages de métal, contraints de supporter ingestions forcées, produits irritants sur la peau ou les yeux (test de Draize), mutilations, irradiations, contaminations…

Est-il besoin de rappeler quelques exemples de souffrances causées par des tests en laboratoire :

- Pour tester l’efficacité d’une crème solaire, on rase la peau de l’animal et on le recouvre de crème, puis on le place ensuite sous une lampe solaire jusqu’à ce que sa peau brûle

- Pour vérifier les dangers d’un émulsifiant pour la peau, une solution au compte-goutte est versée dans les yeux de lapins jusqu’à ce que des lésions soient observées

- Afin de tester une dose mortelle d’ingestion d’un produit, les chercheurs vont en administrer de petites quantités à un groupe d’animaux jusqu’à ce que certains d’entre eux meurent pour ensuite en faire l’autopsie.

Le tristement célèbre test de Draize

Si les institutions scientifiques et autorités affirment la nécessité d’avoir recours à cette méthodologie pour garantir le progrès scientifique et médical, l’expérimentation animale est une pratique controversée, certaines personnes pensant qu’on fait ainsi souffrir des animaux, sans apporter aucun bénéfice pour les humains.

La fourrure

Ces dernières années, la fourrure a de moins en moins bonne presse. La voilà désormais exclue d’une des principales publications du secteur de la mode. Le magazine Elle a, depuis quelque temps, interdit la fourrure non seulement dans son contenu éditorial mais aussi dans ses espaces publicitaires, souhaitant désormais «promouvoir une industrie de la mode plus humaine».

Prise de conscience ou coup marketing ? «Nous sommes dans une nouvelle ère et la Gen Z, qui est la cible privilégiée de la mode et du luxe, a de très grandes attentes en termes de durabilité et d’éthique», avait précisé la rédaction du magazine. Quoiqu’il en soit, l’impact de cette décision n’est pas neutre : du Mexique à l’Australie, en passant par le Japon ou les Etats-Unis, les 45 éditions de cette publication, qui revendique 33 millions de lecteurs et cent millions de visiteurs par mois sur ses 55 plateformes numériques, se sont engagées à exclure la fourrure. Treize d’entre elles appliquent déjà cette mesure, 20 la mettront en place le 1er janvier et le reste début 2023.

On ne peut qu’espérer que cette annonce déclenche un changement positif dans l’ensemble de l’industrie de la mode et que peu à peu, une vie de souffrance et une mort cruelle soient épargnées à d’innombrables animaux.

Pour le moment, le monde de la mode reste partagé. Tandis que la fourrure est bannie des podiums de défilés à Amsterdam, Oslo, Melbourne ou Helsinki – qui a également exclu le cuir – les plus prestigieuses Fashion Weeks organisées à Paris, Milan et New York laissent encore le choix à chaque marque.

Les marques sont cependant de plus en plus nombreuses à y renoncer : parmi elles les Italiens Gucci, Versace et Prada, les Britanniques Burberry, Vivienne Westwood et Alexander McQueen, les Américains Donna Karan, DKNY et Michael Kors et les Français Jean Paul Gaultier et Balenciaga.

La confection d’un sac Hermès nécessite la peau de 3 crocodiles.

La ministre de la Transition Ecologique a annoncé «sous 5 ans» l’interdiction de l’élevage des visons

N’oublions pas dans ce débat, la souffrance des lapins angora ou des chèvres cachemire lorsqu’on leur arrache leur précieux pelage.

De son côté, l’industrie de la fourrure dénonce la substitution de ce produit naturel par des peaux synthétiques faites de matières plastiques nocives pour l’environnement. La Fourrure française avait écrit une lettre ouverte au magazine Vogue France jugeant «absurde» de «désigner des vêtements en matière plastique comme éco-friendly parce que réalisés à partir de matières soigneusement sélectionnées de fourrure acrylique et modacrylique». La filière française de la fourrure estime que les décisions des créateurs et des consommateurs sont dues à un «climat de terreur» provoqué par «la violence et le harcèlement» des militants défendant la cause animale.

Et l’élevage ?

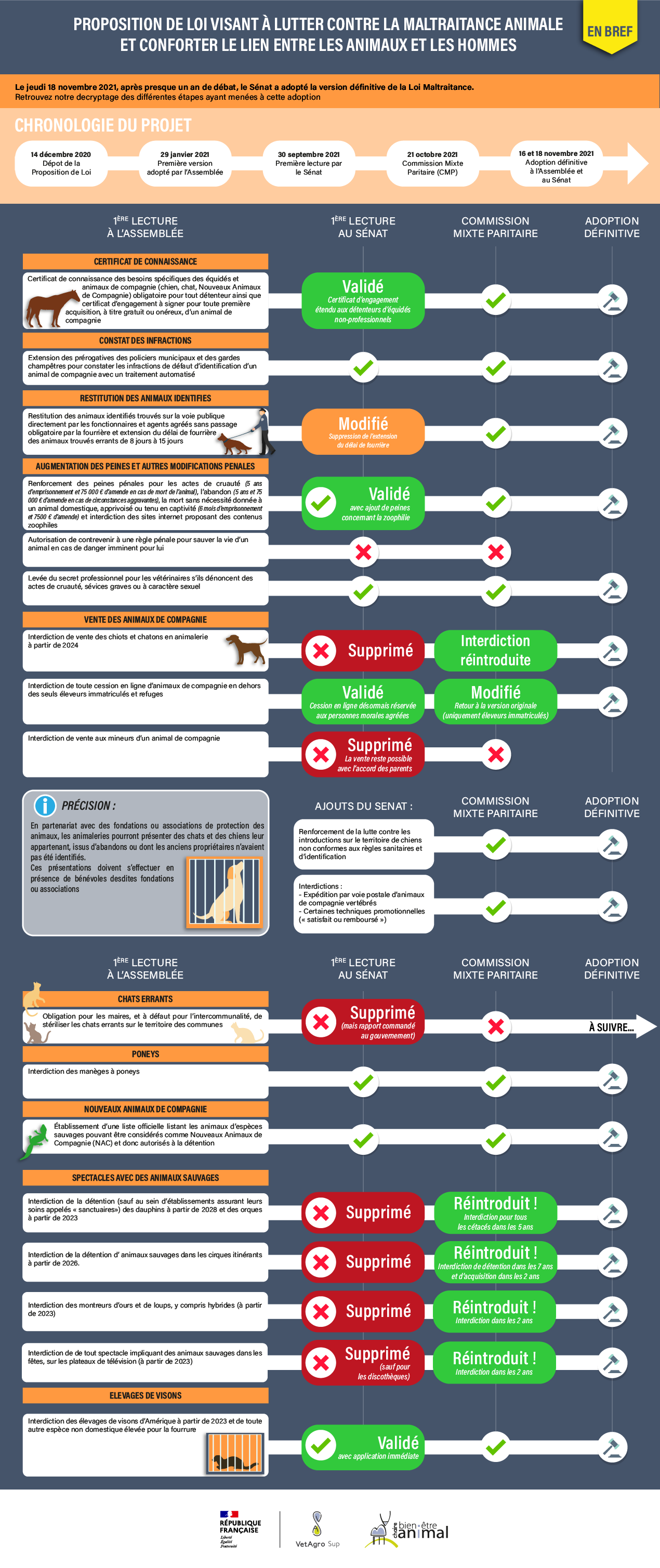

Autrefois quasi-absente du débat politique, la question de la souffrance animale est devenue un sujet de société, comme en témoigne l’adoption récente par l’Assemblée nationale, avec des voix de tous bords, d’une loi contenant de nombreuses avancées pour la protection des animaux domestiques (cf. Le bien-être animal (1) : définition, historique et contexte). Elle interroge notre modèle de société et la place prise par l’espèce humaine dans son environnement.

L’édifice construit sur la supériorité absolue de l’être humain est remis en cause, menant à des débats philosophiques loin d’être tranchés sur la nature des droits qu’il faudrait reconnaître aux animaux et l’étendue de ceux-ci. A minima, il nous est devenu éthiquement impossible de négliger la souffrance animale et de ne pas interroger les usages que nous faisons d’eux. La tâche est immense et ses conséquences potentiellement dramatiques, car les animaux sont partout. Nous dépendons d’eux pour notre alimentation, nos médicaments, notre habillement et nos cosmétiques. Ils sont présents dans nos propres foyers et nous les croisons plus ou moins fréquemment, selon leur degré d’appartenance à la vie sauvage.

Un sujet parmi ceux-ci domine tous les autres, celui de l’élevage, tant par la place qu’occupent les produits d’origine animale dans nos vies que par le nombre sidérant d’animaux qu’il concerne à travers le monde, des dizaines de milliards.

Il est malheureusement le lieu où prospèrent les pratiques les plus cruelles, non pas tant du fait des éleveurs dont la majorité se préoccupe du bien-être de ses bêtes, mais d’une course effrénée à la consommation de viande qui n’est pas compatible avec la réalité des terres disponibles.

L’Union européenne s’est dotée depuis de nombreuses années déjà d’un cadre juridique relativement protecteur, bien qu’insuffisant, mais qui souffre d’une mise en œuvre parcellaire de la part de ses Etats membres et d’un manque de contrôle. La France se retrouve régulièrement condamnée à ce sujet.

Ce manque d’ambition est d’autant plus regrettable que les intérêts humains et ceux des animaux sont loin d’être complètement divergents sur la question. On sait désormais parfaitement que l’agriculture est fortement émettrice des gaz à effet de serres, que l’élevage consomme trop de terres arables et que la consommation de produits animaux dans les pays industrialisés a atteint des niveaux problématiques pour notre équilibre alimentaire et notre santé. Mettre fin à l’élevage industriel, octroyer aux animaux que nous consommons une vie meilleure ne signifie pas forcément porter atteinte à nos modes de vies, mais, d’une certaine façon, peut conduire à les préserver, voire à leur redonner du sens

Cela pose évidemment la question du rythme auquel ces changements doivent intervenir et de la manière dont les personnes qui en subiront les conséquences seront accompagnées. L’agriculture et la pêche font vivre des individus et des communautés pour lesquels une protection accrue des animaux remettra parfois la survie économique en cause, inutile de le nier. Plus largement, certaines pratiques considérées comme cruelles font partis d’un corpus culturel auquel certaines populations sont très attachées, que l’on pense à la corrida, au cirque ou à la chasse. Cela ne constitue en rien une excuse mais invite à la tempérance et au dialogue. Il faut à tout prix que la question animale ne mène pas à une aggravation des fractures déjà présentes dans notre société mais soit au contraire l’occasion de progresser ensemble sur un sujet vital.

Article écrit à partir d’informations ou d’extraits des sites : Wikipedia.org – L214.com – leMonde.fr – la-spa.fr – fondationbrigittebardot.fr – labecededaire.fr