©Stihia Festival

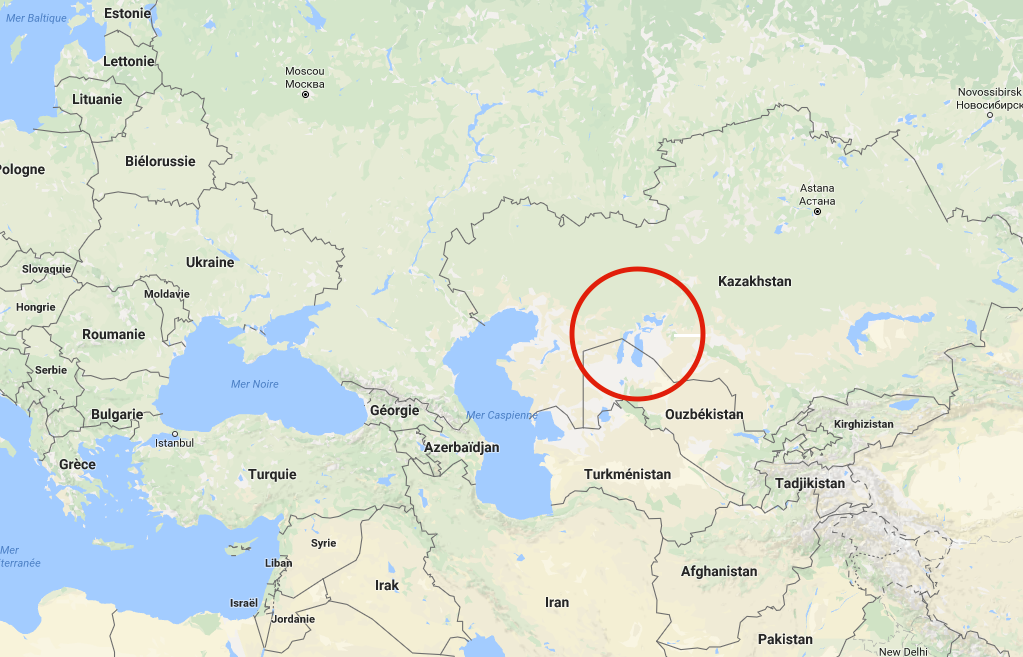

La mer d’Aral est une vaste étendue d’eau salée coincée entre deux pays d’Asie Centrale : le Kazakhstan au nord, et l’Ouzbékistan au sud

Cet immense lac (deux fois la surface de la Belgique), alimenté par les fleuves Amou-Daria et Syr-Daria , était, en 1960 la quatrième plus grande étendue d’eau intérieure au monde.

De nombreuses villes prospéraient autour de ses rivages, notamment grâce à la pêche. Celle-ci fournissait 10% du caviar soviétique et faisait vivre 60 000 pêcheurs et leurs familles.

Mais, en quelques années, la surface de la mer d’Aral s’est trouvée réduite comme peau de chagrin.

Avec la diminution de la surface de la mer, on ne compte désormais qu’environ 4 000 tonnes de poisson pêchées chaque année, contre plusieurs centaines de milliers dans les années 1950, et de nombreux villages ont été abandonnés. La population doit faire face aux conséquences économiques et sanitaires d’un bouleversement environnemental causé par l’homme.

Que s’est-il passé ?

Plus de 8 millions d’hectares sont dédiés à l’agriculture irriguée (coton et riz) dans cet écosystème absolument inadapté. En effet, la steppe est aride ou semi-aride tandis que le coton est une plante de climat tropical humide.

La catastrophe est planifiée, réalisée consciemment par les bureaucrates soviétiques, le caractère inévitable du dessèchement de l’Aral est clair pour tout le monde dès 1968. Mais iI s’agit avant tout de multiplier les quotas de production de l’Union Soviétique, quitte à sacrifier paysages et populations.

Les eaux de l’Amou-Daria, du Syr-Daria et de leurs affluents sont détournées au profit des canaux d’irrigation construits trop vite, sans procédure d’étanchéification, ni système de drainage efficace.

Une utilisation massive d’intrants chimiques à vocation agricole entraine la pollution de tous les circuits de l’eau.

En 1970, la mer d’Aral avait déjà perdu 9/10e de sa surface. Son taux de salinité grimpe. Saturée en sel et en pesticides, elle devient un poison et des millions de poissons y meurent, dont 20 espèces endémiques. L’élargissement du désert nuit en outre à la survie des autres espèces animales.

L’humanité n’est pas en reste, l’eau est saturée en substances nocives, les cas de cancers se multiplient et la mortalité infantile explose.

C’est ainsi qu’une suite d’absurdités conduit à la plus grande catastrophe écologique du XXème siècle : une tragédie pour de multiples espèces animales et pour 40 millions d’humains.

Quelles perspectives ?

Le gouvernement Kazakh, indépendant après la chute de l’URSS en 1991, passe un accord avec la Banque Mondiale, et obtient un subside de 85 millions de dollars qui permet de construire un barrage , ainsi que plusieurs ouvrages de régulation d’eau. Ce barrage, dressé entre les deux bassins auxquels s’est réduite la mer d’Aral, est construit à partir de 1989, afin d’empêcher les eaux apportées par le Syr-Daria de se perdre dans le sud.

En parallèle, des espèces de poissons sont réintroduites . L’ensemble du dispositif est mis en route en 2005, et la mer d’Aral se remplit à nouveau, à un rythme qui étonne les experts par sa rapidité. Et enfin, en 2006, les pêcheurs ramènent plus de 2000 tonnes de poissons dans leurs filets.

« Les différents travaux ont permis d’ajouter environ 1,3 milliard de mètres cubes aux quelque 3 milliards qu’apportait annuellement le Syr Daria », annonce fièrement Joop Stoutjesdijk, coordonateur de l’intervention de la Banque mondiale.

Aujourd’hui, dans certains endroits autrefois désolés et conquis par l’herbe folle, le clapotis des vagues se fait à nouveau entendre. Et des bateaux de pêche ont repris la mer, ramenant à nouveau limandes, daurades et barbeaux vers le port. Certes on est encore loin des 60 000 tonnes annuelles d’un passé relativement récent, mais l’espoir renaît.

Mais l’avenir n’est pas si rose…

La construction du barrage prive en effet la partie Sud de tout apport en eau.

En outre, l’Ouzbekistan, de son côté, a eu une démarche diamétralement opposée et a poursuivi la culture de coton jusqu’à en devenir le 6è producteur mondial et le 2è exportateur, continuant de puiser dans les réserves en eau.

Enfin, plus largement, les deux fleuves qui alimentent la mer d’Aral trouvent leur source bien an amont et traversent plusieurs pays avant de finir leur cours dans le lac. Sans une action conjointe internationale, qui plus est dans un contexte de réchauffement climatique que nous ne prenons toujours pas au sérieux, les efforts resteront vains.