A découvrir...

À travers le temps, la réglementation a profondément évolué avec la prise de conscience croissante de l’Homme de devoir éviter toute souffrance « inutile » et de rechercher des conditions de vie optimale pour les animaux.

Il reste encore un long chemin à parcourir mais la pression exercée par la société pousse progressivement le législateur à agir (cf. article le bien-être animal (2) : une attente sociétale forte)

Les animaux sont des êtres sensibles

On a longtemps cru que les animaux étaient insensibles et ils étaient littéralement considérés comme des objets.

Pourtant, les animaux sont intelligents et capables de ressentir des émotions telles que la peur et le bonheur et, évidemment la douleur.

Ainsi, les porcs sont capables :

- de ruser et de comprendre les connaissances détenues par d’autres lors de la recherche de nourriture,

- d’identifier leur propre environnement à un jour d’âge; ils jouent, explorent et acquièrent une attitude plus optimiste en présence de défis environnementaux,

- de distinguer des personnes portant les mêmes vêtements,

- de comprendre et d’utiliser des miroirs pour trouver de la nourriture.

Les bovins, quant à eux, ont des compagnons préférés et sont capables de se rappeler jusque 50 à 70 individus.

Quand ils sont encore veaux,

- ils reconnaissent à leur visage les personnes qui s’occupent d’eux,

- ils manifestent de l’excitation lorsqu’ils résolvent un problème,

- ils semblent conscients des émotions des autres, par exemple en mangeant moins si leur compagnon est stressé,

- ils jouent avec leur mère dès l’âge de quelques jours seulement.

Les poules, qui sont souvent encore moins bien considérées, peuvent pourtant contrôler leurs émotions et sont capables de manifester une frustration émotionnelle.

Lorsqu’elles souffrent, elles choisissent de consommer une nourriture moins attrayante contenant des analgésiques.

En outre,

- elles utilisent le soleil pour se repérer dans des environnements complexes,

- elles parviennent à négocier des labyrinthes pour obtenir l’accès à des bains de poussière ou à un nid,

- elles se servent de leur mémoire pour trouver de la nourriture à l’âge de deux semaines,

- elles parviennent à communiquer au moyen de signaux sonores représentatifs évoquant un « langage ».

La reconnaissance de leur sensibilité et de leur intelligence a donc logiquement été la première étape vers la mise en place d’une règlementation leur garantissant le bien-être auquel ils ont droit.

Comment définir le bien-être des animaux ?

Historiquement, la réflexion autour de la thématique du bien-être animal a été à la croisée de nombreuses influences philosophiques et théologiques, morales et économiques, scientifiques et technologiques, réglementaires et sociétales.

Ces multiples approches influent sur les représentations de chacun et conduisent à des définitions parfois différentes du bien-être animal.

Il était donc nécessaire d’établir une méthode d’évaluation et d’amélioration du bien-être animal objective, pragmatique et basée sur des travaux scientifiques.

Et c’est le principe fondamental des 5 libertés individuelles qui a été adopté afin de traduire le bien-être animal

Publiées pour la première fois en 1979 par le conseil britannique sur le bien-être des animaux d’élevage, ces 5 libertés sont depuis reconnues de façon mondiale car elles ont été reprises dans les codes de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE)

Les 5 libertés individuelles

Les 5 libertés individuelles d’un animal sont :

1. absence de faim, de soif et de malnutrition : il doit avoir accès à l’eau et à une nourriture en quantité appropriée et correspondant aux besoins de son espèce

2. absence de peur et de détresse : les conditions d’élevage ne doivent pas lui induire de souffrances psychiques

3. absence de stress physique et/ou thermique : l’animal doit disposer d’un certain confort physique

4. absence de douleur, de lésions et de maladie : l’animal ne doit pas subir de mauvais traitements pouvant lui faire mal ou le blesser et il doit être soigné en cas de maladie

5. liberté d’expression d’un comportement normal de son espèce : son environnement doit être adapté à son espèce (il doit être en groupe si c’est une espèce sociale par exemple).

Le bien-être

Aux termes du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, le bien-être animal désigne « l’état physique et mental d’un animal en relation avec les conditions dans lesquelles il vit et meurt ».

La notion de bien-être comprend donc l’état physique, mais également l’état mental positif de l’animal, les deux états étant interdépendants l’un de l’autre : un animal en situation de bien-être, c’est un animal qui se porte bien physiquement et mentalement.

NB : le bien-être animal est une démarche animal-centrée, contrairement à la bientraitance.

La bientraitance correspond aux actions que l’humain engage ou réalise dans l’intention de répondre aux besoins des animaux tels qu’il les interprète, comme bien nourrir, bien loger, soigner. Il s’agit d’une démarche anthropocentrée qui ne tient pas compte du ressenti de l’animal ou des émotions positives.

Historique de la mise en place du dispositif juridique

Le débat sur les droits des animaux remonte à l’Antiquité.

Si Aristote, au IVème siècle avant JC, pensait que les animaux nous étaient inférieurs, Théophraste, son élève, estimait les animaux capables de raisonner, sentir, et ressentir de la même manière que les êtres humains. Pour lui, il ne fallait pas manger de la viande car cela privait les animaux de leur vie et était donc criminel.

Pythagore, au VIème siècle avant notre ère, voulait que les animaux soient respectés, en vertu de sa croyance en la transmigration des âmes entre humains et animaux.

Pythagore, précurseur du végétarisme

Le débat se poursuit au siècle des lumières et oppose alors Descartes à Rousseau.

Descartes

Descartes soutient que les animaux n’ont ni âme ni esprit, ne peuvent ni penser, ni souffrir n’ayant pas la conscience de cela.

Rousseau

Rousseau, en revanche, rappelle, dans la préface de son Discours sur l’inégalité (1754), que l’homme a commencé comme un animal. Les animaux étant des êtres doués de sensibilité, «ils devraient participer au droit naturel, et … l’homme est sujet à de certains devoirs envers eux».

Enfin, au XIXème siècle, ce sont nos amis d’outre-manche qui ouvrent la voie. La première loi de protection animale au monde, la loi Martin’s Act, est adoptée en 1822 par le Parlement du Royaume Uni. Elle interdit dès lors les actes de cruauté à l’encontre du bétail (chevaux, vaches, moutons…).

La première association de protection animale ou de bien-être animal, la «Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals», est fondée en Grande-Bretagne en 1824. Il faut attendre 21 ans avant qu’en France, la «Société protectrice des animaux» (SPA) ne voit le jour, avec pour objet d’améliorer «le sort des animaux, dans une pensée de justice, de morale, (…) et d’hygiène publique».

Car le débat sur le bien-être animal est également bien présent dans notre pays, porté par des groupes tels que la «Ligue antivivisectionniste française» dont le très grand Victor Hugo fut président.

Celui-ci est d’ailleurs un des principaux promoteurs de la première loi de protection des animaux domestiques prévoyant des sanctions pénales (loi Grammont de 1850) :

«Seront punis d’une amende de 5 à 15 F et pourront l’être d’un à cinq jours de prison ceux qui auront exercé publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques.»

Mais il faut attendre 1976 pour qu’apparaisse en France la loi qui a véritablement édifié la politique de protection animale, en énonçant trois principes fondamentaux :

- l’animal est un être sensible, qui doit être placé dans des conditions compatibles avec ses impératifs biologiques,

- il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux,

- il est interdit d’utiliser des animaux de façon abusive.

Puis, en 1999, grâce à une nouvelle loi de protection animale, le code civil français est modifié, afin que les animaux, tout en demeurant des biens, ne soient plus assimilés à des choses.

Le 16 février 2015, la loi modifie de nouveau le code civil en qualifiant les animaux comme des êtres doués de sensibilité : « Art. 515-14. – Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.». Ils demeurent donc des biens mais ne sont plus des choses, c’est une avancée. Question : les animaux sauvages ne sont donc pas concernés et peuvent donc être maltraités sans vergogne ?

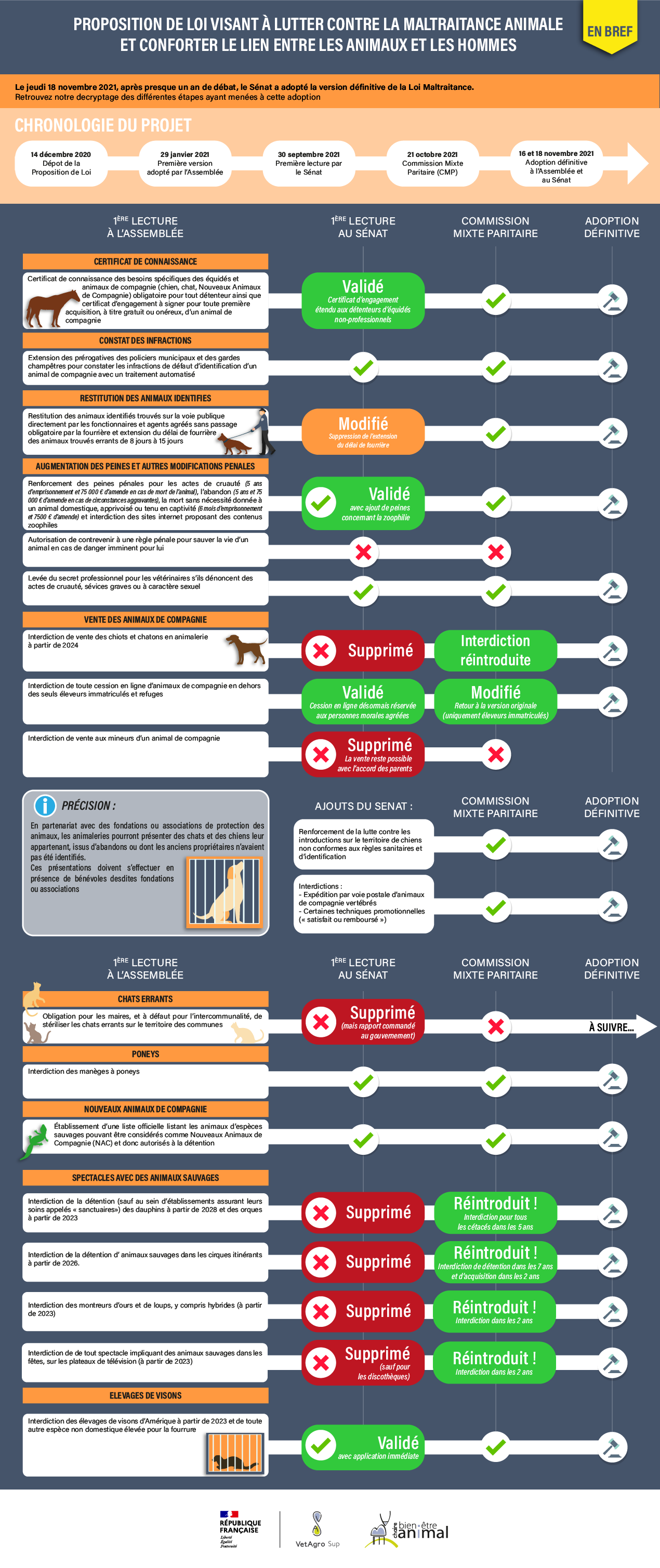

-

- nouveau certificat pour l’acquisition d’un animal de compagnie,

- sanctions renforcées en cas de sévices et de zoophilie,

- fin des delphinariums en 2026 et des animaux sauvages dans les cirques itinérants en 2028,

sont quelques unes des mesures de la loi visant à lutter contre la maltraitance animale.

Comment améliorer le bien-être animal ?

Mais de gros progrès restent encore à faire notamment en ce qui concerne les conditions d’élevage des animaux. Les avancées réglementaires sur ce sujet sont avant tout le fait de l’Union européenne, les pays transposant ou appliquant directement cette réglementation dans le droit national. Ainsi, il existe un règlement des animaux pendant le transport, un règlement sur l’abattage des animaux, des directives sur les conditions d’élevage des poules pondeuses, des cochons, des veaux etc.

Ces textes ne sont toutefois que des bases, sur lesquelles il faut continuer d’avancer. En effet, pour l’élevage en cage, la surface minimale par poule est de 750 cm3, soit la surface d’une feuille A4 et d’une carte postale, ce qui reste objectivement incompatible avec la notion de bien-être.

Informer le consommateur

Il est rare que le public connaisse l’élevage d’où proviennent les produits d’origine animale qu’il consomme. Les seules informations dont il dispose se trouvent alors sur l’étiquette ou sur les écriteaux d’affichage en cas de produits non préemballés.

Or, il n’existe pas à l’heure actuelle d’étiquetage spécifique au bien-être animal. A peine, quelques signes plus ou moins officiels de l’origine ou de la qualité de la viande peuvent renseigner le consommateur. Parfois, elles sont notées distinctement, comme pour les « œufs de poules élevées en plein air », mais souvent, ces signes présents sur les emballages ne sont pas parlants.

Dans la feuille de route 2018-2022 issue des États généraux de l’alimentation, le Conseil national de l’alimentation a été chargé de mener une réflexion sur l’expérimentation de l’étiquetage des modes d’élevage des animaux. Cela se traduirait par un étiquetage similaire à ce qui existe déjà pour les œufs, mais pour les autres filières de production animale. Cette expérimentation permettra notamment de définir les conditions de mise en œuvre d’une telle indication pour une meilleure information du consommateur sur les conditions d’élevage des animaux.

Au vu de la prise de conscience actuelle, on ne peut que penser que cet étiquetage permettra de guider le consommateur vers une viande issue d’un animal qui aura été bien traité, et forcer ainsi les acteurs de la filière à améliorer plus rapidement cet état de fait.

Sensibiliser l’éleveur

Dans le monde de l’élevage, les éleveurs sont les premières personnes au contact des animaux. Ils sont également les premiers acteurs de leur bien-être.

S’il est indéniable que beaucoup d’entre eux sont attachés à leurs animaux, d’autres en revanche les considèrent uniquement comme des moyens de production. C’est donc sur cet aspect des choses que l’accent doit être mis par les structures péri-agricoles.

source : terrena.fr

Evaluer le bien-être…à partir de critères objectifs

Chaque espèce exprime ses comportements propres et seule une connaissance approfondie de ces comportements permet d’émettre un jugement objectif.

Des chercheurs se sont mobilisés au sein de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) et de l’école vétérinaire de Lyon, VetAgroSup, pour élaborer des critères d’évaluation fiables sans tomber dans l’anthropomorphisme.

L’éthologie est la science qui analyse, interprète et répertorie les comportements des animaux dans leur milieu naturel et permet ensuite une meilleure compréhension des comportements, notamment dans le milieu de l’élevage où la mise en pratique d’une évaluation objective du bien-être animal est complexe.

Pour estimer le bien-être animal, on utilise des indicateurs scientifiquement validés. Il en existe 2 types :

- Indicateurs sur l’environnement : ils permettent de s’assurer que l’animal est dans un environnement conforme à ses besoins :

-

- qualité du couchage, litière

- disposition, ergonomie des logettes….

-

- Indicateurs sur les animaux : ils sont indispensables pour évaluer la façon dont l’animal perçoit les conditions qui lui sont fournies et donc pour mesurer son bien-être :

-

- comportement des animaux

- état sanitaire

- données de production (p. ex : nombre de litres de lait produits pour une vache)

-

Se faire aider par la technologie et le digital

Certains éleveurs la coopérative Terrena (marques Fermier d’Ancenis, Père dodu, Val nantais…) s’équipent désormais d’outils numériques pour observer et améliorer les conditions de vie des cheptels, espérant aussi rassurer le consommateur.

Ils sont en cela aidés par des techniciens agricoles. Sur un élevage de poulets de chair modèle, par exemple, éleveur et technicien se positionnent chaque mois au milieu du poulailler, prêtant toute leur attention aux oiseaux, observant les toilettages, s’ils picorent, s’étirent, battent des ailes. Ensemble, ils renseignent une grille de cinquante indicateurs sur le bien-être des volatiles.

Agressivité, stress, toux, boiteries…, tout est enregistré sur une application mobile Tibena, élaborée par la coopérative et l’association de défense des animaux CIWF (Compassion in World Farming). Tout autour des volailles, des capteurs indiquent également la température du bâtiment, l’hydrométrie, le taux de CO2, la luminosité… Autant de données moulinées par l’ordinateur de bord pour le pilotage de cette basse-cour 3.0.

Et, chose nouvelle, la technologie n’est désormais plus seulement mise au service de la seule productivité. Capteurs, GPS et caméras saisissent, enfin, le comportement, les réactions et les émotions des animaux pour adapter les pratiques et rassurer un grand public de plus en plus sensible à la cause animale.

La nouvelle génération d’outils numériques atteste un réel changement des mentalités dans le monde agricole. Ainsi, des portiques inspirés de ceux des aéroports captent les passages des bovins de l’étable vers les pâtures, chaque animal étant détecté par son collier. Il est alors facile d’évaluer le temps passé à brouter dans la prairie. Dans l’idéal, le contrôle ne s’arrête pas à la barrière du pré. Préoccupée par la souffrance dans les abattoirs, la start-up Well to Be commercialise un système de contrôle de «l’étourdissement», étape cruciale avant la saignée, pour éviter que l’animal ne souffre inutilement. Un jet d’air s’active ainsi sur l’œil du bovin ou du porc assommés lorsqu’il passe devant une caméra. Si la paupière cligne, une alarme prévient l’opérateur. Il a fallu quatre ans de recherche pour développer le logiciel.

Corriger

A partir de toutes ces données , une aide à l’évaluation, appelée le Welfare Quality permet d’évaluer le bien-être physique et mental de l’animal sur le terrain.

Fondé sur le respect des 5 libertés de l’animal, cette méthode s’appuie sur toutes ces mesures effectuées sur les animaux. A partir des résultats obtenus, elle permet de proposer à l’éleveur des solutions adaptées, par exemple à sa méthode de travail.

Les solutions ne permettent donc pas d’emblée d’arriver à un niveau de bien-être optimal mais, étant basées sur le principe de l’amélioration continue, elles peuvent assurer, par des changements parfois faibles mais réguliers une amélioration significative de la situation.

Bémol : élevage et bien-être animal sont-ils compatibles ?

Aujourd’hui, la réglementation définit la norme minimale en matière de protection animale.

Les conditions d’élevage incluent les paramètres qui peuvent être favorables au bien-être mais d’autres facteurs de risques doivent également être pris en compte et ils varient en fonction des cas. Par exemple, le plein air peut entraîner des risques d’exposition à des maladies : les canards du Sud-Ouest, élevés principalement en plein air ont été exposés à l’influenza aviaire via les oiseaux sauvages qui entrent en contact avec eux. De même, les porcs en plein air sont soumis à un risque non négligeable de brucellose voire même de peste porcine africaine s’ils entrent en contact avec les sangliers. A contrario, un élevage confiné sera protégé de ce type de maladies mais offre indubitablement à l’animal un cadre de vie moins propice à son bien-être.

En outre, les éleveurs sont-ils prêts à payer le prix induit par l’utilisation des outils technologiques et digitaux ?

Pas toujours facile de convaincre des éleveurs qui peinent souvent à gagner leur vie. «Certaines entreprises de robotique ont pris le virage du bien-être animal, alors même que le retour sur investissement est incertain, observe Alain Savary, directeur général d’Axema, syndicat des industriels de l’agroéquipement. D’autres peinent à abandonner les notions de puissance et de productivité qui ont fait leur succès.»

La société ayant aujourd’hui pris acte de la sensibilité animale, il en découle une attente croissante en matière de bien-être animal et après les avancées de la loi du 30 novembre 2021, il apparaît maintenant nécessaire de poursuivre cette dynamique.

Cette amélioration passe par une implication et une mobilisation accrue de tous les acteurs, éleveurs et professionnels en contact quotidien avec les animaux, vétérinaires, services d’inspection de la santé publique vétérinaire, industriels, scientifiques ou encore associations de protection animale mais également amateurs de chasse sous toutes ses formes, adeptes de la tauromachie, propriétaires de cirques, de zoos, de delphinariums etc.

Elle nécessite surtout la détermination et mise en commun de données scientifiques, garantissant la sérénité du dialogue entre les acteurs ainsi qu’une meilleure formation des professionnels et une meilleure information de la société civile.

Sources : Wikipedia.org – anses.fr – agriculture.gouv.fr – fawec.org – ciwf.fr – oie.int – L214.com – popsciences.universite-lyon.fr – produire-bio.fr – terrena.fr