A découvrir...

Un châtiment divin…voilà comment notre société judéo chrétienne considérait la lèpre.

La lèpre

Cette malédiction frappait un être impur, un pécheur et justifiait son exclusion. Il devait cacher les infirmités et déformations que la maladie engendre et donne au corps l’apparence d’un cadavre en décomposition, dans un vêtement ample qui le cachait entièrement. Il mendiait pour survivre en agitant constamment une clochette, psalmodiant « impur, impur » afin d’avertir les bien-portants de son passage. Il pouvait également être enfermé à vie dans une léproserie où il était plus souvent maltraité que soigné.

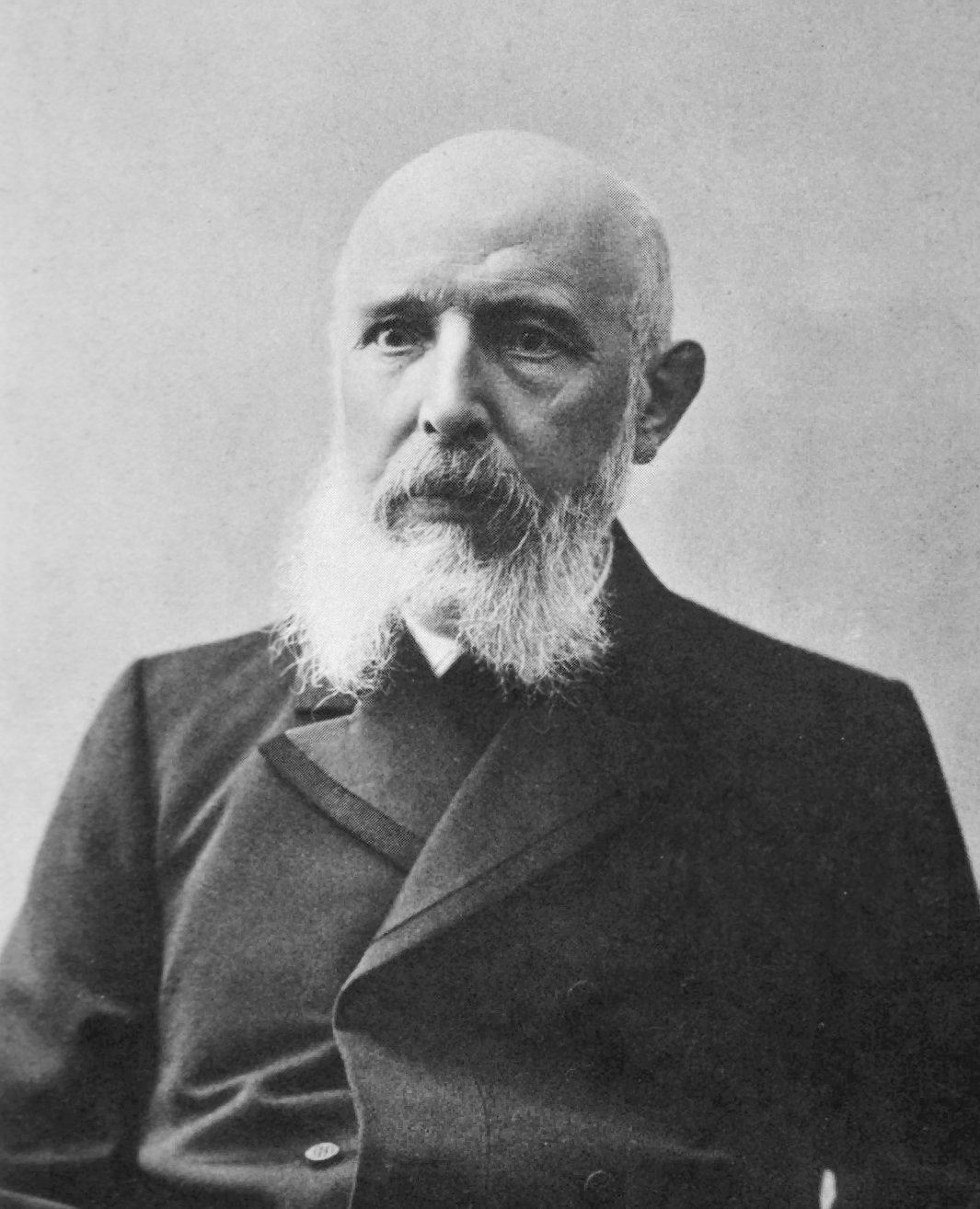

Ce n’est qu’à la fin du XIXè siècle que le norvégien Gerhard Armauer Hansen découvrit le bacille responsable de la lèpre et donna son nom à la maladie.

Malheureusement, il faudra attendre le début des années 50 avant qu’un traitement vraiment efficace ne voit le jour.

La transmission de la lèpre demeure encore aujourd’hui mal connue. Il peut s’agir d’une maladie contagieuse mais toutes les formes ne le sont pas. En outre, un contact durable ou une promiscuité avec un lépreux semblent nécessaires pour que le bacille infecte le corps d’une personne saine (contact d’ulcérations de lépreux ou de linge souillé).

Beaucoup de points restent encore à préciser concernant l’épidémiologie de la lèpre.

La lèpre est une maladie qui touche les nerfs périphériques, la peau et les muqueuses,

Des troubles nerveux touchent les membres, entraînant des troubles de la sensibilité et des anomalies cutanées telles des ulcères, mutilations, paralysies.

Spinalonga :un ilot chargé d’histoire

Au nord est de la Crète, au large de la baie d’Elounda, s’étend un petit ilot rocheux d’un peu plus de 8 hectares : Spinalonga

Ce n’est qu’après un long siège, en 1715, que les Vénitiens cèdent la place et, progressivement, une communauté turque, qui compte jusqu’à près de 1200 membres, s’installe sur l’îlot.

La déportation ne cessera qu’en 1954.

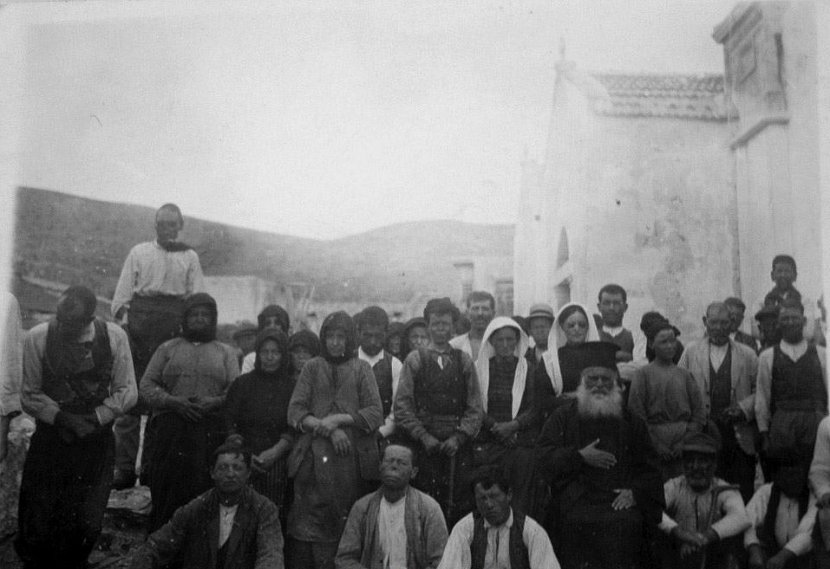

La vie des lépreux à Spinalonga

En 1937, toutefois, les choses prennent une autre dimension : l’état grec fait construire un nouvel hôpital et des médecins venant d’Athènes viennent ausculter les malades. En 1947, ce sont deux nouveaux bâtiments qui viennent agrandir l’établissement.

La petite église vénitienne de St-Georges est réhabilitée, un ancien bastion vénitien devient un cimetière. Un prêtre reste désormais à demeure sur l’ile. Il en sera d’ailleurs le dernier habitant, et ne quittera l’ilot qu’en 1962, car selon les rites de l’Église grecque orthodoxe, une personne enterrée doit être commémorée à 6 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans après sa mort.

Mais, surtout, contre toute attente, la vie continue : on se marie sur Spinalonga, des enfants naissent.

Les lépreux sont à Spinalonga pour mourir mais, en attendant, ils sont avides de vivre dans la « normalité ».

La vie culturelle n’est pas en reste : un théâtre voit même le jour et l’on vient y applaudir la compagnie théâtrale de l’île, des projections de films sont organisées.

Vers le milieu des années trente, les revendications des habitants portent leurs fruits et un générateur est installé sur Spinalonga permettant d’alimenter en électricité tous les foyers de l’ile.

En 1939 est achevée une route qui fait le tour de l’ilot.

Tout cela prend fin en 1957. La léproserie est fermée et devient déserte après le départ du prêtre en 1962.

Les derniers lépreux sont accueillis dans un hôpital d’Athènes. Certains, guéris, ne peuvent revenir parmi les leurs et restent des parias à vie. Une communauté se reconstitue dans l’institution d’Agia Varvara où ils tentent de pousuivre, entre eux, un semblant de vie.

En 1954, Spinalonga avait été rebaptisée du nom chargé en histoire de Kalydon. Elle restera néanmoins Spinalonga pour les générations de touristes à venir.

Spinalonga aujourd’hui

On pense d’abord y aménager un hôpital psychiatrique mais le coût d’une telle installation s’avère trop élevé.

L’Office du tourisme y projette ensuite la construction de cinq hôtels car, malgré son histoire, Spinalonga reste un site magnifique. Mais l’avènement du régime des colonels en Grèce donne un coup de frein à ce projet.

Les bâtiments de l’île se détériorent, la nature reprend ses droits.

Au début des années 70, on pense y installer une base navale militaire, au vu de son emplacement stratégique non démenti.

En 1976, l’île est déclarée site archéologique et la forteresse est rénovée.