A découvrir...

La Lolita de Vladimir Nabokov n’est pas celle que l’on croit.

Humbert Humbert est un quadragénaire, professeur de littérature

Il m’arrive de me dire que notre long voyage n’avait fait que souiller d’une sinueuse traînée de bave ce pays immense, admirable, confiant, plein de rêves, qui, rétrospectivement, se résumait pour nous désormais à une collection de cartes écornées, de guides touristiques disloqués, de vieux pneus, et à ses sanglots la nuit – chaque nuit, chaque nuit – dès l’instant où je feignais de dormir

Le tour de force réussi par Nabokov a été de nous mettre à la place du narrateur (le récit est écrit à la première personne du singulier) qui, tout en se rendant compte de la souffrance qu’il génère, ne se définit jamais comme un pédophile. La jeune fille n’est jamais vue qu’à travers ses yeux et c’est le regard biaisé du prédateur qui interprète le moindre geste de sa victime comme une invitation et une tentative de séduction. Charge au lecteur de comprendre et de juger (ou pas…).

Cinq années de difficultés mais aussi de doutes (le manuscrit faillit être brûlé) et ce n’est pas l’achèvement de l’écriture de l’œuvre qui mettra un terme aux problèmes et aux malentendus, loin s’en faut.

Vladimir Nabokov

Lorsque Nabokov termine la rédaction de Lolita, il a 54 ans et a une douzaine de publications à son actif.

Mais la renommée qui le précède ne suffit pas à convaincre les premiers éditeurs auxquels il présente l’ouvrage

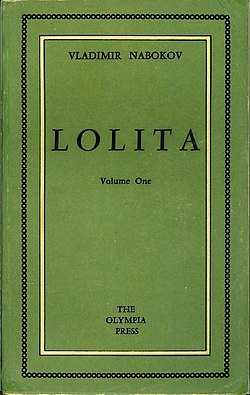

Malheureusement, Maurice Girodias, fondateur des éditions du Chêne en 1940, publie l’œuvre fin 1955 sous sa nouvelle marque The Olympia Press, qu’il veut spécialisée dans la publication de fictions érotiques et avant-gardistes.

Maurice Girodias, bien entendu, y voit une apologie de la pédophilie.

Aurais-je accepté joyeusement de le laisser publier Lolita si j’avais connu en mai 1955 la nature exacte de la souple épine dorsale de sa production. Voilà une question douloureuse à laquelle j’ai longuement réfléchi. Hélas, j’aurais probablement accepté, moins joyeusement sans doute.

L’année suivante, vingt-cinq livres publiés par Girodias sont interdits en France

Dès lors, Nabokov n’aura de cesse de multiplier les mises au point, que ce soit dans la postface de l’édition américaine comme sur le plateau d’Apostrophes, célèbre émission télévisée littéraire, où en 1975, il clame que Lolita n’est pas une « petite fille perverse », mais une « pauvre enfant », victime d’un adulte qui, sous prétexte de son amour, la broie.

La nymphette est à l’humain ce que la nymphe est au papillon : un passage intermédiaire, fugace mais obligé entre la larve et l’adulte. Un être en pleine mutation, fragile, immobile, faible mais magnifique de beauté et de perfection.

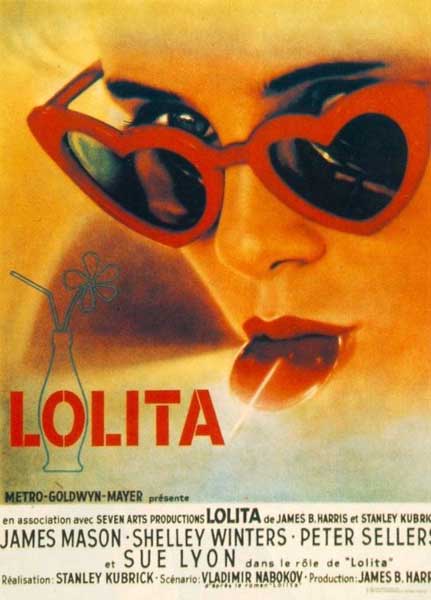

En 1962, Stanley Kubrick réalise le film éponyme qui ne fera qu’asseoir les choses : Lolita n’a nullement les traits d’une enfant n’ayant pas atteint la maturité sexuelle mais est présentée comme une jeune femme aguicheuse. L’affiche du film la montre affublée de lunettes en forme de cœur, une sucette à la bouche, telle Annie dans la chanson de Gainsbourg.

Encore aujourd’hui, Lolita est aux jeunes filles ce que Dom Juan est aux hommes : une séductrice manipulatrice

En 1992, près d’un demi-siècle après la parution du livre, un traducteur chinois a préféré lui attribuer un titre ne laissant pour le coup plus aucune place au doute : Amour morbide et dégénéré.

Pourtant un lecteur plus attentif de l’oeuvre ne peut pas passer à côté du fait que Humbert lui-même décrit Lolita comme « une enfant, une simple enfant » et précise que c’est son regard à lui, son regard de nympholepte, qui fait de Lolita une fille différente. Il la voit comme « une proie enchantée » et leur errance minable dans le Midwest est « un périple enchantée ». L’enfant n’est pas une nymphette dans l’absolu mais uniquement dans l’oeil de celui qui la désire. Pédophilie et inceste prennent, dans la bouche d’Humbert Humbert, des allures de Love Story hollywoodienne.

Durant la lecture, il ne faut jamais perdre de vue le choix qu’a fait Nabokov de faire de Lolita la confession d’un nympholepte et apprécier tout ce qui fait également la richesse du livre : les références littéraires, les écarts psychanalytiques, la critique comparée de l’Amérique ambitieuse mais parvenue et de l’Europe raffinée mais vieillissante etc.

« C’est terrible, d’être arrivé à un tel contresens. Lolita est une condamnation de la pédophilie, un réquisitoire sans aucune ambiguïté. Je pense qu’il faut relire ce livre éternellement, il est indépassable. Aucun auteur n’a réussi à nous plonger dans la noirceur de l’âme d’un personnage pédophile, comme l’a fait Nabokov. Moi, je me suis sentie prise en compte grâce à ce livre. »

A voir, le documentaire d’Arte : Lolita, méprise sur un fantasme